ADIAMENTO TEGO e TPI-GO 2020

Nótula complementar sobre COVID-19 e Aleitamento Materno

Corintio Mariani Neto (Comissão Nacional Especializada em Aleitamento Materno)1

1Hospital Leonor Mendes de Barros, São Paulo, SP, Brasil.

Em complementação à extensa revisão publicada pelas Comissões Nacionais Especializadas (CNE) da FEBRASGO em Assistência Pré-Natal e Doenças Infecto-Contagiosas,(1) a CNE em Aleitamento Materno vem relatar esta breve nota específica sobre amamentação.

Até o momento desta publicação, o único estudo clínico disponível sobre transmissão vertical do novo Coronavírus afirma que, de nove pacientes com pneumonia causada pelo COVID-19, em seis, foi pesquisada a presença do vírus no líquido amniótico, sangue do cordão umbilical, leite materno e swab da orofaringe do recém-nascido. Todas as amostras se mostraram negativas.(2)

Apesar de tratar-se de análise retrospectiva de prontuários e da pequena amostra, esta é a informação científica disponível por ora. Deste modo, não há documentação de transmissão vertical durante a gestação, nem no período neonatal, através da amamentação.

Opinião emitida num consenso de especialistas chineses é contrária à evidência disponível, ao afirmar que, em tese, a possibilidade de transmissão vertical do COVID-19 não pode ser descartada e, por isso, deve ser contraindicada a amamentação, mesmo em casos apenas suspeitos.(3) Afirmam que o vírus deve ser pesquisado no leite de mães suspeitas ou diagnosticadas e, só se o resultado for negativo, os bebês podem ser alimentados com leite materno. Ainda, descrevem que o leite humano de doadoras hígidas também deve ser triado quanto à presença do COVID-19, pois afirmam que o vírus pode ser excretado no leite durante possível período de incubação da doença. Entretanto, não relatam caso algum de transmissão vertical do novo Coronavírus.

Duas revisões sobre o assunto, uma do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) norte-americano e outra do Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), de Londres, enfatizam que, uma vez que a mãe seja esclarecida e esteja de acordo, seja praticado o aleitamento materno com as precauções necessárias: uso de máscara pela lactante e lavagem de mãos antes das mamadas.(4,5) Portanto, salvo alguma intercorrência que exija a separação do binômio, como, por exemplo, o agravamento das condições de saúde maternas, é perfeitamente possível que mãe e filho permaneçam em sistema de alojamento conjunto até a alta hospitalar.

Nas duas publicações, é destacado o fato de que, pelos conhecimentos atuais, os benefícios da amamentação superam quaisquer riscos potenciais de transmissão do vírus através do leite materno. Assim, as mulheres portadoras do COVID-19 que desejam amamentar, devem ser estimuladas a fazê-lo e tomar as seguintes precauções para evitar a disseminação viral para o recém-nascido:

- Lavar as mãos antes de tocar no bebê, em bomba extratora de leite ou, mesmo, em mamadeira;

- Usar máscara facial durante as mamadas;

- Seguir rigorosamente as recomendações para limpeza das ordenhadeiras após cada uso;

- Considerar a possibilidade de solicitar a ajuda de alguém que esteja saudável para oferecer o leite materno ordenhado ao bebê.

Referências

- Duarte G, Quintana SM; Comissões Nacionais Especializadas da FEBRASGO em Assistência Pré-Natal e Doenças Infecto-Contagiosas. Infecção pelo Coronavírus SARS-CoV-2 em obstetrícia. Enfrentando o desconhecido! [Internet]. 2020 [cited 2020 Mar 10]. Available from: https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/940-infeccao-pelo-coronavirus-sars-cov-2-em-obstetricia-enfrentando-o-desconhecido

- Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet. 2020;395(10226):809-15. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30360-3

- Wang L, Shi Y, Xiao T, Fu J, Feng X, Mu D, et al. Chinese expert consensus on the perinatal and neonatal management for the prevention and control of the 2019 novel coronavirus infection (First edition). Ann Transl Med. 2020;8(3):47-55. doi: 10.21037/atm.2020.02.20

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [Internet]. Interim considerations for infection prevention and control of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in inpatient obstetric healthcare settings. 2020 [cited 2020 Mar 10]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/inpatient-obstetric-healthcare-guidance.html

- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Coronavirus (COVID-19) infection in pregnancy: information for healthcare professionals. Version 1 [Internet]. 2020 [cited 2020 Mar 10]. Available from: https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/coronavirus-covid-19-virus-infection-in-pregnancy-2020-03-09.pdf

Infecção pelo Coronavírus SARS-CoV-2 em obstetrícia. Enfrentando o desconhecido!

Infecção pelo Coronavírus SARS-CoV-2 em obstetrícia. Enfrentando o desconhecido!

Geraldo Duarte (Comissão Nacional Especializada em Assistência Pré-Natal)1

Silvana Maria Quintana (Comissão Nacional Especializada em Doenças Infecto-Contagiosas)1

1Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil.

Situação atual

Em dezembro de 2019 a cidade de Wuhan, situada na região central da China registrou os primeiros casos de pacientes acometidos por infecção respiratória grave causada por um novo coronavírus até então desconhecido, o qual foi denominado temporariamente de Novo Coronavírus 2019 (nCoV-19). Convocado para definir a nomenclatura oficial desse microrganismo o International Committee on Taxonomy of Viruses, decidiu que o nome deste novo coronavírus seria Severe Acute Respiratory Syndrome – Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).(1) Em 11/02/2020 a World Health Organization (WHO) definiu a nomenclatura oficial para a “doença” causado por este vírus como Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).(2) Independentemente das questões taxonômicas, o importante é que a COVID-19 adquiriu dimensões epidêmicas e até 01/03/2020 contabilizou 88.352 casos diagnosticados em 67 países, com 3.001 óbitos.(3)

Visto que a infecção COVID-19 rompeu a fronteira geográfica da China avançando rapidamente para outros países longe do epicentro da epidemia, em 30/01/2020, a WHO declarou alerta global de nível 3 para esta infecção.(4) Infelizmente, o SARS-CoV-2 chegou ao Brasil! O paciente é do sexo masculino, tem 61 anos e esteve na Itália, justamente na região Norte da Itália, onde concentram a maioria dos casos da COVID-19 naquele país. Apresentava quadro de infecção de vias aéreas de moderada intensidade, sendo controlado em domicílio. A infecção foi oficialmente confirmada no dia 26/02/2020, pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo-Capital. O segundo caso confirmado também apresentou a viagem para a Itália como o principal fator epidemiológico. Este paciente mora em São Paulo-Capital, tem 32 anos e também está sendo controlado em domicílio, visto que o quadro respiratório é de moderada intensidade. Portanto, até a presente data, existem dois casos confirmados de COVID-19 no Brasil, os dois em São Paulo.

Nesta espera, várias estratégias profiláticas foram adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil para o pronto reconhecimento de possíveis casos da infecção pelo SARS-CoV-2. Também houve a publicação de dois Boletins Epidemiológicos, a instalação do Centro de Operações de Emergência, a elaboração de protocolo assistencial e o reconhecimento desta infecção como Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) e nacional (ESPIN).(5,6) Iguais esforços foram verificados nas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde no país como um todo.

Frente à grande dificuldade de confirmação etiológica dos diagnósticos da COVID-19 por biologia molecular e já existir caracterização clínica e radiológica relativamente bem determinada para estes diagnósticos, a partir de 12/02/2020 os casos diagnosticados com base nestas variáveis e ocorridos em Wuhan (o epicentro da epidemia por SARS-CoV-2) passaram a ser incluídos na estatística geral da epidemia. Os parâmetros clínicos considerados foram febre, sintomas e sinais de afecção infecciosa pulmonar, além de alterações radiológicas pulmonares típicas deste acometimento (raios-X simples e tomografia). Os chineses continuam com a coleta das amostras para a realização do RT-PCR, mas não aguardam o resultado para considerar o diagnóstico. O tempo necessário para a realização de número tão elevado de testes extrapola a necessidade e a expectativa do diagnóstico neste momento.(2)

Agente etiológico

Sabe-se que os coronavírus formam uma grande família viral e são assim denominados em decorrência das espículas presentes na sua superfície (proteína S), dando-lhe o aspecto de coroa quando vistos ao microscópio eletrônico. Seu espectro fisiopatológico é vasto, causando desde um resfriado comum até síndromes respiratórias graves.(7) Várias epidemias de doenças causadas por coronavírus já foram registradas em humanos e animais, com gravidade variável e na maioria delas de caráter limitado geograficamente. Previamente a 2019, duas epidemias de maior gravidade relacionadas com os coronavírus foram observadas. A primeira delas ocorreu na China em 2002 e caracterizou-se por graves infecções respiratórias causadas pelo Severe Acute Respiratory Syndrome – Coronavirus, sendo nomeado de SARS-CoV.(8) O segundo pico epidêmico de Síndrome Respiratória Aguda e Severa causado por um coronavírus ocorreu no Oriente Médio em 2012 e o vírus foi denominado Middle East Respiratory Syndrome – Coronavirus (MERS-CoV).(9)

O SARS-CoV-2 é um RNA vírus pertencente à família coronaviridae e da linhagem C do gênero Betacoronavirus.(1,10) Por ser um RNA vírus traz consigo uma tendência maior de mutações e de disseminar-se com facilidade, frequentemente causando picos epidêmicos. Segundo as informações do Centro de Controle e Prevenção (CDC) de Doenças da China, o SARS-CoV-2 é o resultado de recombinações virais que lhe facultaram a capacidade de quebrar a barreira biológica e escapar do ciclo animal-animal, passando a infectar também seres humanos. Isto o caracteriza como uma zoonose que, hipoteticamente, tem o morcego como o hospedeiro primário.(11) Entretanto, a transmissão entre humanos é que potencializa a característica epidêmica da infecção causada pelo SARS-CoV-2,(12) a exemplo das epidemias causadas tanto pelo SARS-CoV quanto pelo MERS-CoV.(8,9)

Período de incubação e transmissão viral

De acordo com as ponderações do CDC americano, o período de incubação do SARS-CoV-2 para a infecção entre humanos varia de 2 a 14 dias.(13) Este tem sido o padrão que orienta o período de quarentena na maioria das situações onde esta estratégia foi ou está sendo instituída. Do ponto de vista epidemiológico é fundamental a determinação das formas de disseminação viral para se organizar as estratégias de enfrentamento. Considerando as orientações do CDC e do MS a forma de disseminação mais efetivas do SARS-CoV-2 é por meio de secreções e excreções respiratórias veiculadas direta ou indiretamente por: espirro, tosse, contato pessoal direto ou próximo com pessoa infectada (< 1-2 metros em sala fechada, sem equipamento de segurança), colocar objeto contaminado à boca, olhos ou nariz (fômites), levar a mão à boca antes de higienização adequada principalmente após cumprimentar pessoas infectadas ou tocar em superfícies ou objetos contaminados. Sobre a distância considerada como de risco para a contaminação por este vírus ainda não existe consenso, visto que a WHO considera 1 metro, enquanto o Ministério da Saúde e o CDC consideram 2 metros.(6,13,14)

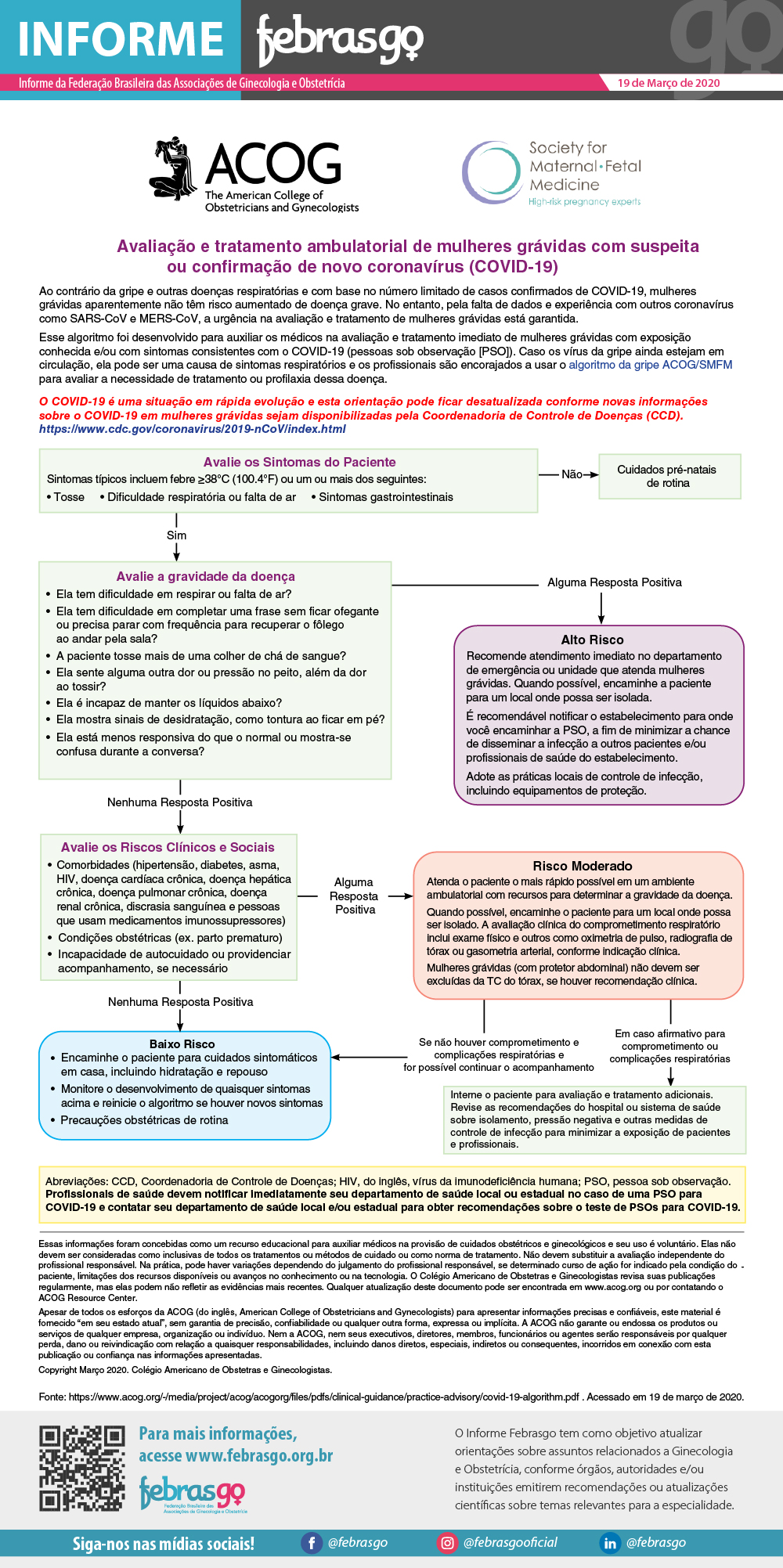

Definição de caso suspeito da COVID-19

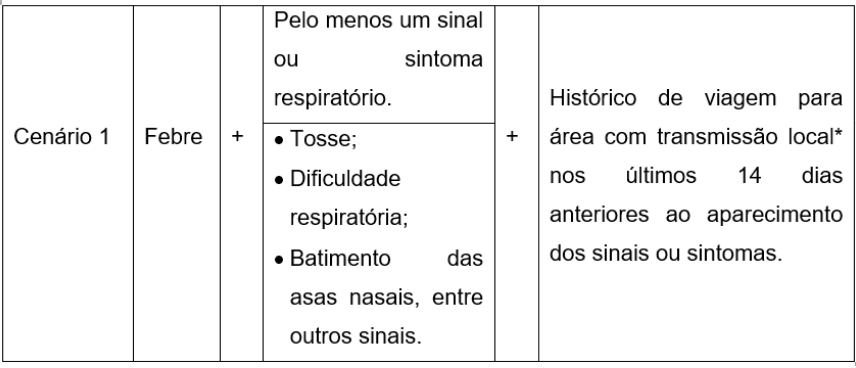

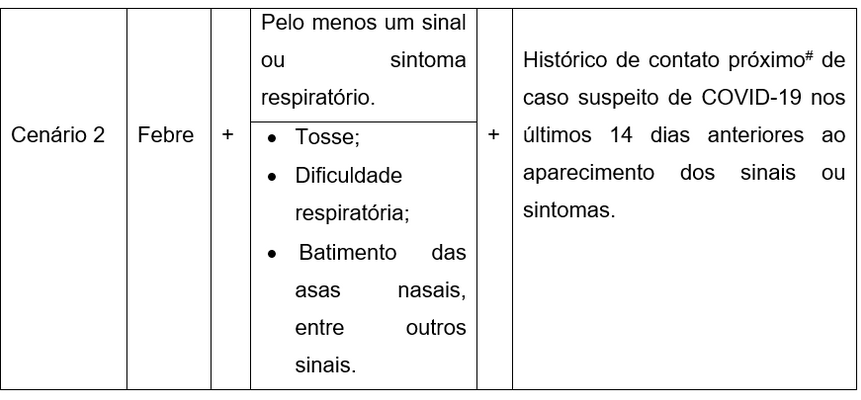

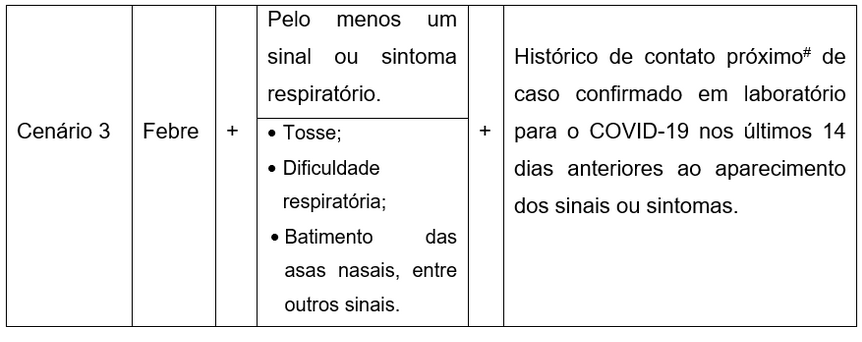

Com base nas orientações do CDC e do Ministério da Saúde, o diagnóstico da infecção COVID-19 deverá considerar inicialmente as informações epidemiológicas referentes à viagens para áreas consideradas de risco (China) ou convivência com pessoa infectada nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.(5,13) Cumprindo esta primeira premissa, serão suspeitos desta infecção pacientes com febre, tosse, dispneia de intensidade progressiva, dor torácica, sinais de baixa oxigenação por insuficiência respiratória e choque nos casos de pior evolução.(6,14) Lembrar do diagnóstico diferencial com a infecção pelo H1N1. Levando em consideração as variáveis referidas, orienta-se trabalhar com três cenários para considerar um caso como suspeito da COVID-19, como esquematizado no quadro 1.

Quadro 1. Definição de caso suspeito

Fonte: Ministério da Saúde(6)

* Viagem para China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Vietnam, Tailândia, Malásia, Filipinas, Camboja, Itália, Alemanha, França, Irã, Emirados Árabes unidos. Esta lista é atualizada continuamente. #Definição de contato próximo: Contato com paciente suspeito de infecção pelo COVID-19 a uma distância menor que 2 metros, em ambiente fechado e sem equipamento de proteção individual (EPI). Este tipo de contato pode incluir morar, cuidar ou compartilhar área ou sala de espera de atendimento médico ou ainda ter contato direto com fluidos corporais.

Diagnóstico laboratorial

Infelizmente, até o momento ainda não existem testes sorológicos ou testes rápidos para o diagnóstico da infecção causada pelo SARS-C0V-2. Por esta razão, para o diagnóstico definitivo é necessário o uso de métodos baseados em recursos da biologia molecular, no caso a reação de RT-PCR.(15,16) No Brasil para se considerar confirmado o caso da infecção COVID-19 será necessário aguardar o diagnóstico da RT-PCR.(17)

Segundo a orientação oficial do Ministério da Saúde para estados e municípios, as amostras de orofaringe e nasofaringe (coletadas por swab ou lavagem) e aquelas coletadas por lavado brônquico ou bronco-alveolar deverão ser coletadas até o sétimo dia do aparecimento da doença. As amostras deverão ser guardadas em geladeira (4 a 8ºC) e deverão ser encaminhadas dentro de 24-48h após a coleta. Nos finais de semana ou feriados prolongados, as amostras respiratórias deverão ficar guardadas em freezer a (-)70ºC. A embalagem de transporte das amostras respiratórias deverá seguir os regulamentos de remessa para Substância Biológica UN3373 Categoria B, contendo gelo.(6) Estas amostras deverão ser enviadas para laboratórios oficiais (exames centralizados)(17) o que pode retardar o diagnóstico por questões logísticas. Aconselha-se determinar previamente como se dará o fluxo destas amostras na região de atuação em que esteja o profissional.

Precauções(6,17)

As precauções para reduzir o risco da infeção pelo SARS-CoV-2 se dividem em três grupos como a seguir: precaução padrão, precaução de contato e precaução respiratória.

Precaução padrão

- Evitar contato próximo com pessoas apresentando infecções respiratórias agudas;

- Lavar frequentemente as mãos (pelo menos 20 segundos), especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar. Se não tiver água e sabão, use álcool em gel 70%, caso as mãos não tenham sujeira visível;

- Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos;

- Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

- Usar lenço descartável para higiene nasal;

- Cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir (etiqueta respiratória);

- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

- Manter os ambientes bem ventilados

Precaução de contato

- Luva de procedimento;

- Avental;

- Óculos de proteção;

- Degermação de superfícies e materiais contaminadas (álcool, cloro, alguns fenóis, iodóforos e quaternário de amônio).

Precaução respiratória

- Máscara cirúrgica;

- Máscara N95

Ao atender um caso suspeito da COVID-19 deve ser oferecida máscara cirúrgica ao paciente e o atendimento deve considerar o uso de avental e luvas de procedimento.(6) A máscara cirúrgica para o paciente parece ser suficiente visto que a disseminação viral se faz por gotículas. Na evolução dos estudos, se for determinado que sua disseminação possa se fazer por partículas aerossólicas será necessário rever estas orientações e adotar o uso de máscara N95.

Para o atendimento de casos confirmados da COVID-19 orienta-se o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) para a equipe, incluindo óculos, avental, gorro e máscara N95. No entanto, a melhor forma de contenção da epidemia é a higienização das mãos (água e sabão, álcool gel) e degermação de superfícies e materiais contaminadas (álcool, cloro, alguns fenóis, iodóforos e quaternário de amônio).(6,14,17)

Notificação à vigilância epidemiológica

Todos os casos suspeitos deverão ser notificados aos serviços de vigilância de forma imediata às autoridades sanitárias, comunicando o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da instituição como passo inicial. Segundo a hierarquia do SUS, se a secretaria de saúde do estado ou município dispor de estrutura e fluxos para receber as notificações de emergências epidemiológicas e casos suspeitos do novo coronavírus, inclusive nos finais de semana, feriados e período noturno, o profissional deverá notificar, preferencialmente, as vigilâncias locais durante o expediente ou o Controle de Vigilância Epidemiológica do estado nos dias e horários excepcionais.(6,17)

Tratamento

Até o momento, nenhum agente antiviral específico ou imunoterápico (ativo ou passivo) está disponível para o tratamento da infecção COVID-19. As tentativas de uso de antirretrovirais, cloroquina, interferon, ribavirina e do remdesivir ainda não tiveram determinados seus efeitos sobre o SARS-CoV-2. Alguns deles ainda estão em fase de experimentação in vitro. Portanto, o tratamento existente é de suporte e inclui oferta suplementar de oxigênio e administração de fluidos, com vias e características que dependem das condições clínicas da pessoa infectada. Casos de moderada gravidade podem utilizar a via oral, ao passo que para casos mais graves a via endovenosa torna-se mandatória. Importante salientar as orientações da WHO no sentido de alertar que as manifestações clínicas da infecção COVID-19 são parecidas tanto com a pneumonia causada pelo H1N1 quanto por bactérias atípicas. Em alguns casos a opção pelo tratamento empírico destas afecções torna-se necessário, pelo menos até que o diagnóstico diferencial seja possível e seguro.(6,14)

Prognóstico

Segundo as informações epidemiológicas a taxa de mortalidade do SARS-CoV-2 é de 2,1%, mais baixa do que os 9,6% referida para o SARS-COV e os 34% do MERS-CoV.(18) No entanto, sua taxa de infectividade parece ser mais elevada do que dos outros dois vírus aqui apontados.

Aspectos obstétricos e perinatais da COVID-19

Sobre os aspectos obstétricos da infecção COVID-19 é necessário considerar que esta é uma doença de aparecimento recente, não havendo conhecimento específico sobre o assunto para a elaboração de protocolos assistenciais. Em decorrência disto, várias orientações derivam da analogia com infecções causadas por outros vírus (SARS- CoV, MERS-CoV e H1N1) e tudo que existir de evidências hoje estará sujeito a modificações a partir da geração de novos conhecimentos. As infecções causadas por estes vírus foram limitadas regionalmente, mas os poucos casos obstétricos observados (publicados), apontam a necessidade imperiosa de suporte avançado de vida para estas gestantes e prognósticos materno e gestacional severamente comprometidos.(9,19,20) Todos realçam a importância dos cuidados com a dispersão do vírus. Para a COVID-19 é necessário aguardar a publicação de mais resultados que permitam a elaboração específica de protocolos assistenciais. No momento as orientações possíveis fundamentam-se no controle da dispersão do SARS-CoV-2.

Na realidade, a maior experiência com estas graves infecções respiratórias de etiologia viral no ciclo gravídico e puerperal foi obtida com o manejo da infecção causada pelo H1N1.(14) Neste grupo específico a literatura oferece vasto suporte apontando a gravidade da infecção. A grande diferença é que a eficácia do tratamento antiviral e da vacina reduziram consideravelmente os desfechos obstétricos desfavoráveis em todo o planeta. Até o momento, o cuidado pré-natal e obstétrico projetado para a eventualidade de termos casos da COVID-19 no país será baseado no conhecimento referente ao H1N1, claro considerando suas diferenças.

Até o momento existem duas casuísticas publicadas sobre os aspectos obstétricos e perinatais da COVID-19. A primeira informa sobre a evolução materna e perinatal de pacientes infectadas pelo SARS-CoV-2 e foi uma avaliação retrospectiva de nove mulheres que tiveram suas gestações resolvidas em Wuhan-China. Notou-se que as manifestações clínicas nestas gestantes não foram graves e o prognóstico materno foi considerado bom. Todas as pacientes não apresentavam outras doenças previamente à gravidez, mas referiam história clara de exposição a pessoas com a infecção. A idade variou de 27 a 40 anos e a idade gestacional variou de 36 a 38 semanas. Além de febre e pneumonia, alterações que todas as pacientes apresentaram, foram observadas complicações como pré-eclâmpsia e alteração de função hepática (um caso cada). Sobre os resultados perinatais merece destaque que não houve nenhuma morte fetal, morte neonatal ou asfixia neonatal. Quatro pacientes tiveram trabalho de parto pré-termo, mas além de 36 semanas gestacionais. Dois dos quatro recém-nascidos pré-termo tiveram peso ao nascer menor que 2500g, um deles filho da mãe que apresentou pré-eclâmpsia. Todos os nove neonatos tiveram índices de Apgar de 1º minuto acima de 8 e Apgar de 5º minuto acima de 9. Não foi detectado nenhum caso de transmissão vertical do vírus.(21)

A segunda casuística, também da China, relata o prognóstico neonatal de 10 crianças nascidas de nove mulheres (um gemelar). O início dos sintomas ocorreu antes do parto em quatro casos e em duas os sintomas surgiram no dia do parto. Em três delas o quadro clínico manifestou-se após o parto. Em sete delas o parto foi por cesárea, nenhum aparentemente em decorrência da COVID-9. O prognóstico materno foi considerado bom, com recuperação de todas elas. Já o prognóstico perinatal não foi tão bom, apesar de não haver nenhuma criança com Indice de Apgar de 5º minuto menor que 8. A taxa de nascimentos pré-termo foi elevada e houve morte de um dos neonatos, que nasceu pré-termo e complicou com hemorragia digestiva. O exame de biologia molecular não confirmou a presença do SARS-CoV-2 em nenhum deles. Os autores fazem a ressalva de que nesta casuística não houve transmissão vertical, mas o pequeno número de casos não permite esta conclusão de forma imperativa.(22) Até o momento não foi confirmado nenhum caso de transmissão vertical deste vírus.(23)

Para o atendimento pré-natal de gestantes sem risco epidemiológico ou clínico para a infecção COVID-19 os cuidados serão aqueles usuais com a higienização das mãos. No entanto, para o atendimento de gestante classificada como “caso suspeito” ela deverá utilizar máscara de proteção e o profissional deverá utilizar luvas, óculos e avental. O uso de máscara pela equipe de atendimento neste momento não é indicado pelo Ministério da Saúde, mas ainda existe muita inconsistência sobre as informações sobre este assunto. No entanto, não existem dúvidas sobre o seu uso ao se realizar algum tipo de procedimento. Dentro das orientações dos planos de contenção da infecção nos hospitais estes casos deverão ser hospitalizados até a definição diagnóstica, que será baseada na reação de RT-PCR no material obtido por swab (nasal, orofaringe) ou lavado nasal, traqueal ou bronco-alveolar. Importante lembrar que nestes casos a pesquisa diagnóstica deve considerar o H1N1 como um dos principais diagnósticos diferenciais, ao lado das pneumonias bacterianas típicas e atípicas.(14)

Mulheres grávidas com suspeita ou confirmação de infecção pelo COVID-19 devem ser tratadas com terapias de suporte, de acordo com o grau de comprometimento sistêmico. Lembra-se da inexistência de terapia antiviral específica ou de imunoterapia passiva ou ativa. Segundo orientações da WHO como as manifestações clínicas da infecção COVID-19 são parecidas tanto com a pneumonia causada pelo H1N1 quanto por bactérias atípicas, em alguns casos a opção pelo tratamento empírico destas afecções torna-se necessário, pelo menos até que o diagnóstico diferencial seja possível e seguro.(14)

Como orientação adicional às gestantes evoca-se as orientações que já são oferecidas habitualmente para profilaxia da infecção pelo H1N1, em uma “intensidade” que não cause preocupação infundada, mas assertiva o suficiente para ser incorporada pela gestante. Dentre estas orientações salienta-se evitar aglomerações, contato com pessoas febris e contato com pessoas apresentando manifestações de infecção respiratória. Considerar que a higienização das mãos, evitar contato das mãos com boca, nariz ou olhos são as medidas mais efetivas contra a disseminação destas duas infecções.(17,18) Sabe-se que são as informações são importantes e falam de estratégias simples, mas difíceis de serem efetivadas na prática.

Até o momento não há nenhuma informação sobre o potencial do SARS-CoV-2 para causar algum tipo de malformações. Com o tempo será possível assumir informações deste tipo com segurança. Por sua vez, a liberação do aleitamento natural para puérperas infectadas por este vírus já não encontra a convergência de algumas semanas atrás. Orientação divulgada pela WHO sugere que puérperas em bom estado geral deveriam manter a amamentação utilizando máscaras de proteção e higienização prévia das mãos. Na tradução básica desta orientação a justificativa foi que “Considerando os benefícios da amamentação e o papel insignificante do leite materno na transmissão de outros vírus respiratórios, a puérpera pode amamentar desde que as condições clínicas o permitam”.(14) A orientação do CDC Americano inclui a puérpera nesta discussão, considerando sua vontade e sua capacidade de seguir todas as orientações de higienização e uso de máscara.(23) Por sua vez, o CDC Chinês é muito mais estrito, afirmando a indicação de separação do neonato da mãe e contraindicando o aleitamento natural. Segundo suas orientações para liberar o aleitamento natural só em casos que a RT-PCR para o SARS-CoV-2 esteja negativo no leite.(24) Se por um lado a WHO orienta a amamentação por falta de elementos comprovando que o leite materno possa o disseminar o vírus, o CDC Chinês utiliza o mesmo argumento para contraindicar este tipo de aleitamento.

Até que dados adicionais sobre o aleitamento natural estejam disponíveis, as mães que pretendem amamentar e estão suficientemente bem, tomando-se os cuidados higiênicos não seria um impeditivo para a amamentação. Na fase aguda da doença se a mãe quer amamentar, mas a equipe sentir-se insegura de liberar o contato direto, o leite pode ser ordenhado e ofertado ao neonato. Com pacientes em boas condições de saúde, isto seria perfeitamente adequado e as puérperas deveriam ser incentivadas a fazê-lo, claro seguindo os cuidados higiênicos e o uso da máscara materna.(25)

Para o atendimento obstétrico de gestantes com diagnóstico da COVID-19 pouco se sabe sobre a melhor via de parto, considerando o que seria melhor para a mãe e para o feto. Por analogia com mulheres infectadas pelo H1N1, SARS- CoV ou MERS- CoV, parturientes em boas condições gerais, sem restrição respiratória e elevada taxa de oxigenação podem se beneficiar do parto vaginal, bem como o feto. No entanto, com restrição respiratória, a interrupção da gravidez por cesárea, a despeito do risco anestésico, seria a melhor opção. Neste caso a anestesia seria outro desafio. Acredita-se que a epidemia atualmente presente na China poderá trazer alguma contribuição neste sentido.

As decisões sobre o parto de emergência e a interrupção da gravidez são desafiadoras e baseadas em muitos fatores: idade gestacional, idade materna condição e estabilidade fetal. Consultas com especialistas em obstetrícia, neonatal e terapia intensiva (dependendo da condição da mãe) são essenciais.(14)

Reiteramos o caráter transitório das informações aqui divulgadas. Alguns dos sites aqui referenciados apresentam atualização diária globalizando as informações de forma extremamente efetiva. Deixamos aqui expresso que o compromisso e a disposição de atualizar semanalmente este texto nas plataformas em que for publicado de forma digital (esta é a primeira revisão do texto). Isto parece ser necessário pelo menos até que as pesquisas possam achar o caminho efetivo da profilaxia e ou da cura da infecção pelo SARS-CoV-2.

Referências

- Gorbalenya AE, Baker SC, Baric RS, de Groot RJ, Drosten C, Gulyaeva AA,et al. Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: the species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group. BioRxiv preprint. 2020 Jan 11. doi: 10.1101/2020.02.07.937862

- World Health Organization [Internet]. Novel Coronavirus (2019-nCoV): Situation Report - 22. 2020 Feb 11 [cited 2020 Feb 12]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200211-sitrep-22-ncov.pdf?sfvrsn=fb6d49b1_2

- Coronavirus (COVID-19) mortality rate [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 12]. Available from: https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/

- World Health Organization [Internet]. Novel Coronavirus (2019-nCoV): Situation Report - 10. 2020 Jan 30 [cited 2020 Feb 2]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2

- Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretários de Saúde [Internet]. Novo coronavírus: o que é, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção. 2020 [cited 2020 Feb 26]. Available from: http://www.conass.org.br/novo-coronavirus-o-que-e-causas-sintomas-tratamento-diagnostico-e-prevencao/

- Ministério da Saúde [Internet]. Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCoV). Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2020 [cited 2020 Feb 18]. Available from: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf

- Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020;395(10223):507-13. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30211-7

- Zhong NS, Zheng BJ, Li YM, Poon LLM, Xie ZH, Chan KH, et al. Epidemiology and cause of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in Guangdong, People’s Republic of China, in February, 2003. Lancet. 2003;362(9393):1353-8. doi: 10.1016/s0140-6736(03)14630-2

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Update: Severe respiratory illness associated with Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) worldwide, 2012-2013. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013;62(23):480-3.

- Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, et al. Genomic characterization and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet. 2020;395(10224):565-74. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30251-8

- Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. N Engl J Med. 2020 Jan 29. doi: 10.1056/NEJMoa2001316. [Epub ahead of print].

- Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020;382(8):727-33. doi: 10.1056/NEJMoa2001017

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [Internet]. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Symptoms. 2020 [cited 2020 Feb 3]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html

- World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected: interim guidance. Geneva: WHO; 2020. (WHO/nCoV/Clinical/2020.2).

- World Health Organization. Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases: interim guidance. Geneva: WHO; 2020. (WHO/nCoV/2020).

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and Coronavirus Testing—United States, 2003. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2003;52(14):297-302.

- Ministério da Saúde. Infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV). Bol Epidemiol COE [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 24];(02):1-23. Available from: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/07/BE-COE-Coronavirus-n020702.pdf

- Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020 Feb 24. doi: 10.1001/jama.2020.2648. [Epub ahead of print].

- Alserehi H, Wali G, Alshukairi A, Alraddadi B. Impact of Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) on pregnancy and perinatal outcome. BMC Infect Dis. 2016;16:105. doi: 10.1186/s12879-016-1437-y

- Assiri A, Abedi GR, Al Masri M, Bin Saeed A, Gerber SI, Watson JT. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Infection during pregnancy: a report of 5 cases from Saudi Arabia. Clin Infect Dis. 2016;63(7):951-3. doi: 10.1093/cid/ciw412

- Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet. 2020;395(10226):809-15. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30360-3

- Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr. 2020;9(1):51-60. doi: 10.21037/tp.2020.02.06

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [Internet]. Interim considerations for infection prevention and control of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in inpatient obstetric healthcare settings. 2020 [cited 2020 Feb 18]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/inpatient-obstetric-healthcare-guidance.html

- Wang L, Shi Y, Xiao T, Fu J, Feng X, Mu D, et al. Chinese expert consensus on the perinatal and neonatal management for the prevention and control of the 2019 novel coronavirus infection (First edition). Ann Transl Med. 2020;8(3):47-55. doi: 10.21037/atm.2020.02.20

- Rasmussen SA, Smulian JC, Lednicky JA, Wen TS, Jamieson DJ. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know. Am J Obstet Gynecol. 2020 Feb 24. doi: 10.1016/j.ajog.2020.02.017. [Epub ahead of print].

Veto ao Revalida em faculdades particulares é mantido pelo Congresso

No último dia 4 de março, o Congresso Nacional votou por manter o veto à Lei nº 13.959/19, que instituiria o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, o Revalida.

De acordo com o entendimento do Conselho Federal de Medicina (CFM) e de toda a categoria médica, a manutenção do veto se deu em razão de o governo e parlamentares entenderem que a proposta criava riscos à qualidade do exame por algumas instituições privadas.

Na ocasião, foi afirmado que as universidades particulares podem não ter estrutura adequada e utilizarem de critérios de avaliação mais flexíveis nos exames de habilidades clínicas.

Desse modo, ficou decidido que a prova de revalidação deve ser realizada apenas em faculdades de medicina públicas (federais, estaduais ou municipais).

Para conferir a decisão na íntegra, acesse: http://bit.ly/3aDPUgW

Credito da imagem: Luis Macedo / Câmara dos Deputados

Câmara dos Deputados aprova criação do Dia Nacional da Luta contra a Endometriose

Com o intuito de incentivar ações preventivas, educacionais e orientar as mulheres, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a criação do Dia Nacional da Luta contra a Endometriose. A data escolhida para lembrar a iniciativa é o dia 13 de março. O texto instituiu também a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose.

Segundo a relatora do projeto, a proposta pode contribuir para um diagnóstico precoce da doença. O texto segue agora para aprovação no Senado Federal.

A endometriose é uma doença que atinge principalmente mulheres em idade fértil. No Brasil, estima-se que o número de casos seja cerca de seis milhões.

Projeto de lei quer garantir exame ultrassonográfico gratuito para mulheres com risco ou suspeita de câncer

No último dia 19 de fevereiro, foi levado à sanção presidencial o Projeto de Lei 7354/17 que prevê que exames de ultrassonografia mamária sejam feitos gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em casos de: mulheres jovens com risco elevado de câncer de mama; que não possam ser expostas à radiação; que tenham entre 40 a 49 anos de idade; ou que apresentem alta densidade mamária. Se sancionada, a nova lei estabelecerá que os exames ocorram em unidades públicas ou em hospitais e clínicas conveniadas.

A proposta aprovada pela câmara altera a lei que trata a prevenção, detecção, tratamento e seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama no âmbito do SUS.